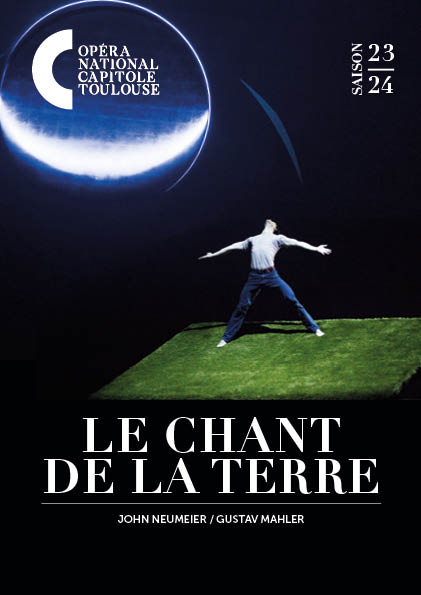

John Neumeier : L’homme qui fait danser Mahler

Repères biographiques John Neumeier, devenu en 60 ans un pilier incontournable de la danse de dominance classique, est né le 24 février 1939 à Milwaukee dans le Wisconsin, aux Etats-Unis. Il étudie la danse et…